![]()

Ho scoperto Andrea Centazzo grazie alle ristampe della benemerita Wah-Wah di due dischi incredibili come Ictus—che mescola l’improvvisazione jazz all’elettronica e a forti influenze orientali—ed Elektriktus, che muove verso territori kosmische. Poi ho approfondito un po’ la sua carriera estremamente libera e originale (che lo ha portato a suonare con alcuni tra i più grandi musicisti del Novecento), a cavallo tra jazz e avanguardia, classica e elettronica, caratterizzata da una estrema prolificità.

Ho ascoltato così altri splendidi dischi come quelli con Derek Bailey, Pierre Favre, Steve Lacy, Guido Mazzon, e l’imponente triplo Indian Tapes.

Sapendo che viveva in America da molti anni, è stato davvero inatteso scoprire che a dicembre avrebbe suonato a Macao (da solo) e poi al Masada (in un’improvvisazione di gruppo) nel giro di pochi giorni.

Intervistando Lino Capra Vaccina abbiamo toccato l’argomento (i due sono apparsi su uno stesso disco, Fluxmar di Roberto Donnini), e anche Lino si è detto molto contento di questo ritorno, ammirando e seguendo il percorso del collega. Era però anche stupito perché, diceva, “Centazzo non chiede poco. E fa bene”.

Mi ero quindi immaginato un musicista, a differenza di altri eroi dell’underground italiano di quegli anni, molto borghese, molto pacificato nella sua vita di compositore di colonne sonore a Los Angeles.

Grande è stata la sorpresa nel corso della chiaccherata, svoltasi nell’albergo milanese che lo ospitava tra un concerto e l’altro, trovandomi di fronte all’esatto contrario: a un uomo per niente in pace con il mondo, ancora davvero in guerra, incazzato e insoddisfatto per lo stato di salute dell’ambiente che gira intorno alla musica, la cosa più importante della sua vita.

Noisey: Partiamo dall’inizio: lei è nato a Udine, giusto?

Andrea Centazzo: Esatto.

E quali sono stati i suoi primi approcci con la musica?

La musica non è certo una cosa che mi era familiare: la mia è una famiglia di avvocati. E Udine, negli anni in cui crescevo, era una disperazione—non che oggi credo sia granché, però perlomeno è diventata una città di passaggio con l’apertura dei confini a Est. Ma in quegli anni non c’era proprio niente: un liceo musicale che poi è diventato conservatorio, ma ci sono voluti anni e anni. Da ragazzini ci affidavamo come maestri a musicisti dilettanti, gente che faceva un altro mestiere e che suonava nel tempo libero.

Di solito c’erano delle categorie merceologiche ben precise: tipo i barbieri erano tutti trombettisti, non si capiva perché [ride]. Presi le prime lezioni con un maestro di chitarra: avevo tredici o quattordici anni, e non mi trovai molto bene—non tanto per lo strumento, che mi interessava, ma per il maestro, che non era molto stimolante. E quando sei all’inizio se chi ti insegna sa stimolarti, va bene, se no poi è meglio lasciar perdere subito.

Nel frattempo, a scuola, con altri amici giovani studenti e giovani teppisti si mise in piedi un gruppo, The Messengers, con cui suonavamo le canzoni dei Beatles e di quei gruppi lì. Era il momento in cui stava arrivando l’onda del rock anche in Italia. Nello stesso tempo il fratello maggiore di uno di questi compagni di scuola era un appassionato di jazz e fu lì che iniziai ad ascoltare i primi dischi: era un trombettista appassionato di Dixieland e quindi mi diede tutti i dischi di Bix Beiderbecke e di quel genere.

Avevo letto un aneddoto su quando comprava i dischi a nome di sua mamma...

[Ride] Arrivavano dei cataloghi per le massaie, con su i grembiuli e altro... E dietro, in fondo, c'era un catalogo di dischi di un’etichetta di Milano che si chiamava Orpheus, che pubblicava cose di jazz, probabilmente senza i diritti: cose scadute, vecchie. E lì ho cominciato a comprare Lester Young, Miles Davis, Charlie Parker e quei vecchi dischi lì.

E naturalmente arrivavano i pacchi a casa ed erano pacchi anonimi, e mia mamma pagava ‘sto contrassegno pensando di avere ordinato qualcosa, poi li apriva e si incazzava come una iena quando vedeva cos'erano! (ride) Tra l’altro non erano né LP né 45 giri, erano dei 33 con formato medio (EP).

Dieci pollici.

Sì, credo fossero dieci pollici. È stato un periodo molto formativo. Sempre in quel periodo lì, mi ricordo come fosse adesso—credo di avere avuto tredici o quattordici anni—in un negozio di radio (perché all'epoca chi vendeva radio vendeva anche dischi) di Tolmezzo, una cittadina della Carnia sperduta in mezzo alle montagne del Friuli, trovai Birth Of The Cool di Miles Davis: un'altra botta sonora per me, una rivelazione. E poi Coltrane Live at the Village Vanguard: anche quello mi sconvolse.

Ma si riusciva in Friuli a trovare certi dischi?

C’era una distribuzione limitata, i dischi che trovavo nei negozi erano quelli che stampavano le grandi case discografiche: l'Impulse era distribuita dalla Columbia, Miles Davis lo stesso. Certo, non si trovava il disco di Ornette Coleman ancora, fin quando non fece poi i dischi con la Columbia. Poi c'era la Atlantic, allora si trovava Ray Charles perché era un cantante popolare, ma trovavi anche My Favourite Things di Coltrane perché era sulla stessa etichetta. Però non eri tu che decidevi, era il gestore del negozio o la casa discografica. C'erano comunque dei reparti di jazz nei negozi.

A Udine all’epoca non solo c’era una big band di jazz—ovviamente di dilettanti—ma c'era anche un quartetto con musicisti dilettanti molto interessanti e molto bravi con cui poi suonai.

Ma era un gruppo molto ristretto, ovviamente fatto da un avvocato, un notaio… Come al solito, come nella storia di Pupi Avati, quel giro di Bologna che faceva Dixieland: anche quelli erano un ginecologo, un otorinolaringoiatra... [Ride]

Il jazz ha avuto questa popolarità borghese in Italia; è stata una musica per la borghesia fino all'arrivo del free jazz e di Gaslini in Italia, e specificatamente poi di me, di Mazzon, di Liguori, e allora a quel punto è diventata una musica di protesta. Ma fino ad allora era la musica degli intellettuali che non volevano ascoltare Mahler ma qualcosa di diverso.

Il jazz è arrivato in Italia soprattutto con gli anglo americani: io suono in duo con Don Preston, che è lo storico pianista di Frank Zappa. Un giorno eravamo lì seduti e mi chiede "ma tu dove sei nato di preciso?" "a Udine" "a Udine?? io ho fatto il militare a Trieste!" e mi dice che faceva jam session con musicisti locali, e con lui c'erano altri due jazzisti molto importanti che adesso non ricordo, mi sembra Charles Lloyd...

Sta di fatto che il jazz è arrivato anche con quella connotazione lì.

Quindi da un lato la batteria rock e dall’altro l’amore per il jazz.

Le due anime, quella dell’autodidatta batterista rock quindicenne e quella dell’appassionato di jazz si svilupparono pian piano, fino a che a un certo punto cominciai a collezionare dischi, e con il gruppo a fare cose un po' più serie delle feste private con i compagni di scuola: incominciammo a fare serate nelle balere, nei night club, una vita che molti della mia generazione hanno fatto. Tutto ciò va avanti in maniera saltuaria però costante, perché la musica era diventata una mia mania, fino agli anni Settanta.

Lei in che anno è nato?

1948. Quindi nel ‘68 avevo vent’anni, facevo legge perché la tradizione di famiglia era quella, ma cominciavo a capire che nella musica senza studiare, senza applicarmi, senza prendere possesso dello strumento non sarei andato da nessuna parte: la verità è che, per quanto tu abbia talento, le forme espressive passano attraverso un movimento fisico, e quella è la tecnica, e se non studi la tecnica non ne vieni fuori.

La conclusione è che nel 69-70 (all’epoca ero un avido lettore di Musica Jazz, ascoltavo tutto, ero gia' entrato nel trip dell’avanguardia per cui era il periodo di Ornette Coleman, Don Cherry e tutti questi musicisti), vidi sulla rivista un annuncio stranissimo: “Summer Holiday Jazz Clinic, in Wengen (Switzerland)”, e buttai il dado.

Tra l’altro non costava poco, e la Svizzera era lontana, ma andai a questa clinic, uno dei primi seminari-workshop sul jazz che si organizzavano in Europa, e lì il mio mondo cambiò completamente: c’erano centinaia di ragazzi da tutta Europa; importante per scambiarsi esperienze, parlare, capirsi.

E poi c’erano dei musicisti straordinari: parlo di Johnny Griffin, parlo di Jimmy Woode, tra i batteristi Peter Giger, Stu Martin… Gente che aveva una carriera vera, dei miti.

Tra questi c'era Pierre Favre, batterista svizzero, che subito mi prese in simpatia—come tutti gli svizzeri parlava tedesco e francese, e anche italiano perché era stato parecchi anni a Roma. A quel punto, era il ‘70, avevo ventidue anni e non sapevo se fosse troppo tardi per provarci seriamente, ma lui mi disse “tu hai la passione e il talento, devi fare il musicista: studia e vedrai che ce la farai”.

Quello è stato il momento in cui ho deciso che questo era il mio mestiere, e ritornai poi nella triste cittadina di Udine, contrattai con mio padre perché avrei dovuto laurearmi da lì a un anno (e non ne potevo più, non me ne fregava una mazza, questa è la verità).

Insomma gli dissi: “dammi una mano, se mi fai andare in Svizzera per un anno a studiare, poi io torno e mi laureo”. E con gran fatica lo convinsi.

Quindi andai a studiare alla Swiss Jazz School, che all’epoca era l’unica scuola in Europa che usava il metodo della Berkeley (mentre adesso ci sono addirittura i corsi della Berkeley a Umbria Jazz) e ci rimasi un anno: feci una full immersion in questo mondo che a me era assolutamente sconosciuto, e soprattutto che non avrei mai potuto trovare in una piccola città di provincia chiusa tra la cortina di ferro comunista e l’Austria in un angolo sperduto d'Italia. Lì continuai a studiare con Pierre, studiai con Peter Giger, feci corsi di armonia, ma soprattutto mi rinchiusi con la batteria in un bugigattolo di tre metri per tre che mi avevano dato in uso.

Stavo dentro dalle otto di mattina alle otto di sera a suonare, a suonare e studiare, al punto che mi vennero vesciche e piaghe alla mani: una cosa terribile.

Fatto ciò, ritornai in Italia e nei sei mesi successivi presi questa laurea.

E qui c'è l'episodio clou, perché alla fine della tesi, quando esco da questa porta e dico "è finita", c’è mio padre che mi dice: "bravo! Finalmente verrai a lavorare".

E io gli ho detto "sto cazzo! L’accordo era che io mi laureavo, non che venivo a lavorare con te". Si incazzò come una belva e ci vollero due anni prima che ci riparlassimo.

Però la fortuna (e questa è veramente fortuna)—perché io credo che se non fosse successo questo episodio non ci sarebbe stata la mia carriera—fu che all’epoca Franco Fayenz curava le edizioni della PDU.

Avevo incontrato già Fayenz ad una conferenza a Udine.

Nel frattempo c'era un personaggio che girava tra Udine e Milano, che però non c'entrava niente con il jazz—faceva l’impresario di night club. Questo tizio assurdo era un vecchio amico di mio padre. Un giorno lo incontrai e gli dissi "sai vorrei fare questo, quell’altro..." e mi disse "ma hai un nastro?", e all’epoca avevo fatto un duo con questo suonatore di organo Hammond, Armando Battiston, e gli diedi quel nastro. Tempo due giorni e mi chiama Fayenz e mi dice "è bellissimo, voglio pubblicare un disco" [Ictus, NdR].

Ma questo sarebbe comunque rimasto un episodio, dopo un'altra giornata da questa telefonata mi chiama e mi dice "Centazzo, guarda che Gaslini sta cercando un nuovo batterista: questo è il numero, chiamalo subito".

Lo chiamai. Gaslini nicchiò un po' all'inizio: "ma lei è a Udine...".

Perché all’epoca non era la vita di Internet, uno che stava a Udine era in Burundi, e quello che stava a Milano stava a Milano.

Mi chiese se ero disposto a spostarmi, se ero sicuro. "Certamente, io vengo dove lei mi dice" "Allora venga domenica a Goro” (lui aveva casa sull’Appennino).

Io all’epoca avevo una Mini, la caricai al punto tale che in autostrada invece che sorpassare derapava, come con gli sci, tonnellate di roba... Comunque arrivai a Goro con montagne di strumenti, feci un’audizione, e mi prese.

Ancora oggi sospetto che mi prese più per tutta quella strumentazione piuttosto che per il mio stile.

Allora aveva fatto bene a caricare la Mini!

[Ride] Eh, sì! Perché comunque all’epoca non c’era un batterista jazz (perché Gaslini, seppur d'avanguardia, suonava jazz) che girasse con i campanacci, con i gong e queste cose... Ovviamente era un set ancora primordiale: io avevo una batteria regolare, e in più avevo messo intorno tutte queste percussioni.

Lei qui aveva circa 25 anni?

Questo era il ‘72, per cui avevo 24 anni.

E come aveva sviluppato questi interessi? Ampliare così il set era un’idea originale.

Questo mi era venuto da Pierre Favre. Quando studiavo con lui, Pierre era all'epoca anche Artist Relation Manager per la Paiste (azienda produttrice di percussioni, ndi). Fu lui che per primo in Europa usò i gong e altre percussioni.

Quindi anche l’interesse per la musica balinese è nato in quel periodo?

Quello un po’ dopo: non siamo ancora a quel punto.

Fu nel ‘76 che a New York trovai un disco di musica balinese: avevo già studiato con Pierre Favre, e due più due fa quattro. Il disco mi lasciò a bocca aperta: capii che il minimalismo anche di Glass e degli altri era nato da lì. Ho dunque preso tutta la filosofia dei gong di Favre e delle percussioni, l'ho messa insieme alla musica balinese, e quella è diventata un po' l'ispirazione per la mia musica. Qui il mio punto di riferimento era Pierre che poi mi ha fatto scoprire altri batteristi, ma il mio punto di riferimento erano ancora i batteristi.

Quindi Gaslini la prese.

Sì. Andai a provare con Gaslini e nel novembre del ‘72 debuttai alla Piccola Scala, e come dicono nei film “il resto è storia”, nel senso che lì cominciai la carriera.

Quelli sono stati anni irripetibili, ne continuo a parlare perché io sono tornato in Italia a suonare nel 2015, e l’ultima volta che avevo suonato nel circuito del jazz in Italia era il 1986. Per cui per me è stato come arrivare in un posto in cui una volta c’era un’oasi e adesso c'è il deserto.

Perché dal '72 al '76, con Gaslini, oltre a fare un numero di concerti impressionante tipo dieci o quindici al mese, venivamo pagati cifre che oggi non prendono neanche i musicisti rock: vivevamo facendo la musica che ci piaceva e quel cazzo che volevamo. Era un'epoca d’oro.

In quel periodo, non essendoci mezzi di comunicazione, chi era interessato alla musica andava ai concerti o comprava gli LP. Oppure semmai ascoltava qualcosa alla radio o alla TV, perché la Rai produceva programmi di jazz—ma quello era il 10 per cento, il resto della comunicazione era live. Concerti, concerti, concerti. Con Gaslini abbiamo suonato dappertutto: nelle fabbriche, nelle chiese, a Sud, a Nord, Est, Ovest... Continuamente.

Son stati anni incredibili, sono molto contento di avere vissuto quel periodo, perché mi rendo conto che oggi in Italia se vuoi sviluppare qualcosa di quel tipo, cioè fare della ricerca, dell'avanguardia, o la fai e durante il giorno lavori in banca, oppure non ne vieni fuori.

Perché non ci sono più i soldi e soprattutto Internet ha ammazzato questo tipo di musica, perché purtroppo dà la possibilità a chi è pigro (e questa pigrizia mentale ormai è dappertutto) di ascoltare già lì, e lì finisce tutto. "Ma perché stasera devo andare al Masada a sentire Centazzo? Ci sono trecento tracce su YouTube di Centazzo, me le ascolto lì, e risparmio anche dieci o quindici euro”. Purtroppo ormai la mentalità è così, come con le etichette discografiche: poi ci arriviamo.

Molti scontri con il padre, ma poi alla fine ha apprezzato i frutti del suo lavoro?

Alla fine è diventato il mio fan più sfegatato. Mio padre diceva che il mondo si divide in due: quelli che lavorano e i musicisti. Questa era la teoria di base di un avvocato di provincia.

Quando poi ha visto il mio nome sul Corriere della Sera, commentato in maniera entusiastica da Vittorio Franchini per il primo concerto con Gaslini alla Piccola Scala, ha capito che c'era anche una dimensione professionale seria, e si è un po' rassicurato.

Credo anche che non avendo contatto col mondo della musica, purtroppo neanche classica perché a Udine non c’era neanche un mondo di classica, per lui vivere di musica era una cosa inconcepibile.

Veniamo a Ictus, l’esordio discografico.

Quel disco è parallelo a Gaslini, come accennavamo prima, e tra l'altro mi è costato l’amicizia di Battiston, perché è uscito a nome mio ma era un disco di un duo. Con Franco Feruglio ospite come bassista in alcuni pezzi, ma un disco in duo a tutti gli effetti. E non c’è stato verso di far capire a Battiston che non l'avevo fatta io quella cosa lì, era stata un'idea del produttore. Perché chiaramente il contratto era a mio nome, io avevo firmato con la PDU, però questo non voleva dire che il disco non dovesse uscire attribuito a entrambi.

Infatti adesso la ristampa Wah-Wah ha in copertina tutti e tre i nomi.

Quelli della Wah-Wah mi avevano detto "no no, lo facciamo con la grafica originale"; ma io ho detto che allora non gli davo il licensing.

Non voglio più che questo equivoco venga perpetuato, punto e basta.

Come vi siete trovati per Ictus, come è nata la formazione, quando avete registrato?

Con Battiston avevamo un gruppo post-Messengers in cui si facevano pezzi rock, canzoni, suonavamo nei locali, e facevamo delle gran jam session. Avevo uno studio sulle colline intorno a Udine, e a un certo punto abbiamo iniziato ad accumulare materiali.

Non registrati, eh: solo dei pezzi provati, perche' all'epoca nessuno aveva un registratore e quindi li accumulavamo "in testa".

Provavamo, decidevamo...

Poi c’era un amico, vecchio riparatore di radio e tv che aveva la mania della registrazione e che era il primo ad avere dei registratori semiprofessionali, dei Revox.

Venne da me in questo mio studio in campagna con dei buoni microfoni e registrò il duo, a cui si aggiungeva il basso in alcuni pezzi.

Era uno studio amatoriale, una casa di campagna?

La casa di campagna che il gusto ci guadagna! [Ride]

Proprio una casa in cui andavamo a suonare: io abitavo lì, e avevamo insonorizzato una stanza in maniera primitiva, con le solite cose, lana di vetro eccetera.

Fu solo dopo Gaslini che cominciai a comprare delle macchine, perché fino a qui non avevo il becco di un quattrino.

Ma quindi per il disco vennero usati direttamente questi nastri?

Sì, quelli registrati col Revox dal tecnico pazzo. Son venuto poi a Milano alla Basilica e abbiamo fatto un remix di quei nastri lì, aggiungendo un po' di riverbero o qualche sovrapposizione, ma cose marginali.

Quello era un disco molto originale per i suoi tempi, mischiava jazz, rock e influenze etniche. Da dove veniva l’ispirazione?

Non si capisce. Entrambi ascoltavamo un sacco di materiale, però non è che ci ispirassimo a qualcosa in particolare.

Qualcuno poi ha detto "atmosfere alla Soft Machine”, ma all'epoca io non li avevo mai presi in considerazione, non mi sembravano interessanti.

Non lo so, c'erano atmosfere assurde... C’era un pezzo nel finale che si chiamava “Ode a Nazim Hikmet”, in cui c’è una parte di organo che è stata ripresa tale e quale da Jean Michel Jarre in Oxygen.

E io mi taglio i cosiddetti che lui l'aveva ascoltata, a meno di coincidenze cosmiche, perché c'è proprio esattamente quell'atmosfera lì, con quel tipo di arpeggio con l'organo.

Non lo so, son quelle cose di quando sei giovane, sei entusiasta e ingurgiti tutta la musica che ti gira intorno: poi alla fin fine fai un mix e sputi fuori delle cose.

Nella vostra ispirazione, nella vostra sperimentazione c'era anche l'uso di sostanze o eravate sempre perfettamente sobri?

Sempre sobri. Battiston aveva questo handicap di essere cieco e quindi aveva questo suo mondo interiore che non siamo mai riusciti a scoprire del tutto. E come a tutti i friulani piaceva anche alzare il gomito.

Io invece sono sempre stato astemio, non ho mai fumato e non ho mai fatto uso di droghe, devo dire la verità, nonostante abbia dormito nella droga, perché non c'è stato musicista di un certo periodo che non le abbia usate.

Però, non so perché, non ho mai avuto interesse. Il mio motto era "la droga sono io".

Tutte le atmosfere psichedeliche sono frutto di fantasia e non di aiuti esterni.

Ictus fu la prima di tantissime uscite discografiche.

Avevo un contratto per quattro uscite con la PDU. Feci quello, feci Fragmentos, disco solo, con poi in alcune tracce Giammarco [Maurizio, sassofono, NdR] e Tommaso [Bruno, piano e contrabbasso, NdR]. Registrato da cani, da cani, da cani in uno studio meraviglioso.

Come cazzo hanno fatto a ridurre il suono così... Hanno messo dei compressori di vecchio tipo perché non avevano voglia di rompersi le palle a stare attenti a fare i volumi, per cui i suoni sono “uisssh uissshhh”: una cosa tremenda, veramente tremenda.

Peccato. Perché come idea era il primo disco di sola percussione italiano, era ispirato a Neruda, ai suoi poemi: una bella idea.

La foto che c'è in copertina era una foto perfetta, a fuoco… no: l'han messa sfocata, con dei colori di merda.

È stato proprio un buco nell'acqua.

Devo dire che invece contemporaneamente avevo fatto con la PDU un disco che si chiamava Elektriktus. Quello lì invece graficamente era un capolavoro, anche se erano entrambi stati fatti dalla stessa persona, Tallarini.

![]()

![]()

Il terzo disco con la PDU, che non uscì mai, fu Freedom Out con Gunter Hampel, Bruno Tommaso e altri musicisti tedeschi.

Avevo fatto questo disco, e Gunter Hampel all'epoca era macrobiotico. Avevamo avuto dei contrasti durante la tournée, per cui io poi a una di queste improvvisazioni che facevano parte del disco misi il titolo "Please don’t eat macrobiotic", e lui si imbufalì, scrisse alla PDU e, in conclusione, il disco non uscì mai.

Se l'è un po' cercata.

[Ride] Sì, ma non me ne frega niente. Adesso c’è qualcuno che lo vorrebbe ripubblicare, vediamo se lo facciamo uscire postumo. Perché fu stampato ma rimase nei magazzini, mi diedero una decina di copie e finì lì.

Il primo contatto con la PDU quindi lo ebbe con Fayenz.

Sì, poi diventammo amicissimi. Lui anni prima veniva a fare conferenze sul jazz anche a Udine (è di Padova) e io a queste conferenze andavo e facevo domande, ma senza dire che suonavo.

Infatti mi ricordo che poi nelle note di copertina di uno di questi dischi lui scrisse "avevo conosciuto Centazzo alle conferenze, però non sapevo che eccetera".

All’interno della PDU ebbe mai contatti con Mina?

La incontrai un paio di volte, ma lei non si curava dell'etichetta. Era ancora attiva come artista, viveva a Lugano, avevano lo studio a Lugano.

Infatti uno dei dischi di Gaslini fu registrato lì e per fortuna feci io tutto il mix, dopo. Perché se ci metteva mano Gaslini ci saremmo suicidati [Ride]: sarebbe stato solo pianoforte con nel retro un po' di piripipi...

La rottura con Gaslini avvenne nel ’76.

A un certo punto si era identificato in mio padre, lui aveva quarantatre anni e io ventisei, e il rapporto era tipo "Andrea, mettiti la maglietta"... e io a un certo punto non ne potevo più, avevamo questo scontro generazionale: lui e Bedori erano "vecchi", e io e Tommaso eravamo due ragazzi di ventisei, ventisette anni.

Verso la fine del ‘75 ho avuto un problema alla spalla che non mi è mai passato: era incominciato con una distorsione fatta girandomi stupidamente nel letto, aggravata poi andando a giocare a pallavolo.

Si era tutto infiammato e alla fine del ‘75 facevo proprio fatica a suonare, non riuscivo a articolare i movimenti, se suonavo qualcosa di veloce avvertivo immediatamente il dolore.

Per cui andai a Parigi un mese a curarmi da un dottore specializzato.

Un giorno ero a Montmartre. Apro il giornale e leggo "Gaslini presenta il nuovo quartetto": mi aveva silurato senza neanche avvertirmi.

In qualche misura in questi contrasti aveva anche un po' paura perché io sono uno che non le ha mai mandate a dire a nessuno.

In quella occasione per solidarietà Bruno Tommaso se ne andò, per cui lui prese due musicisti di New Orleans—era stato a suonare al festival—e lì la storia con Gaslini finì.

E c’è l’inizio della Ictus: in quell’anno, a Parigi per curarmi, avevo conosciuto Steve Lacy, che era chiaramente un mio mito. Era un personaggio incredibile, apertissimo.

Gli avevo dato dei miei dischi, e poi gli dissi "se organizzo dei concerti in Italia ti va di venire?" "sì, con te volentieri". Si fece questa tournée e alla fine avevo questo nastro bellissimo che poi diventò l'LP Clangs.

![]()

Dissi alla PDU "vi interessa?", "mah, boh, mah"... nicchiarono; andai da un altro paio di etichette e tutte "sì, magari l'anno prossimo, adesso no". Ho detto “tagliamo la testa al toro: metto in piedi un'etichetta io, e fine”. E nel ‘76 partii con la Ictus.

La sua storica etichetta.

Sì, la Ictus nasce così, con questo disco in duo. Quando siamo partiti ovviamente non sapevamo ancora come funzionava. Il grosso del lavoro lo faceva mia moglie Carla Lugli, che era una ragazzina di 22 anni ma era bravissima a tenere i contatti.

I dischi li distribuiva Bonandrini con la IRD, l'unica grossa distribuzione che c'era, qui a Milano. E avevamo distribuzioni internazionali.

Per fare un esempio di come tutto è andato a banane: Clangs, quindi il primo disco di una etichetta sconosciuta, di Andrea Centazzo (uno sconosciuto o semi-tale) e Steve Lacy (un mito del sassofono soprano, ma uno che aveva già fatto un sacco di dischi) vendette tre o quattromila copie. Ovviamente nel giro di due o tre ristampe e tre o quattro anni.

L'altr'anno ho avuto da qualcuno a New York—che aveva avuto da qualcun altro—dei nastri registrati nel 1977 al Lirico con Steve Lacy e Kent Carter.

I nastri sono da suicidio dal punto di vista tecnico (anche se poi li ho un po' sistemati), ma musicalmente sono eccezionali: ho pubblicato due cd e per tutti gli Stati Uniti il distributore mi ha preso cento copie.

Questa è la differenza: Il crollo totale. Non so come fanno a sopravvivere le etichette: ok io, sono da solo, pubblico cento o duecento copie solo quando poi faccio dei tour e so che c'è un minimo di interesse. Ho un archivio dal quale potrei tirare fuori non so quanti dischi, ma non è più possibile.

Prima abbiamo citato Elektriktus, che per me è un capolavoro. Quello come nasce? È un disco molto particolare.

Quello nasce perché all'epoca guadagnavo troppo (ride). Non è una battuta: avevo parecchi soldi e avevo sempre avuto la passione per la registrazione. Riuscii a comprare uno dei primi quattro tracce che c’erano in circolazione, un Tascam. All’epoca costava l'equivalente di settemila euro. Nell’83 comprai il sedici tracce della Tascam e lo pagai ventitre milioni di lire di seconda mano, per cui oggi sarebbe una macchina da cinquantamila euro.

Le macchine costavano veramente tantissimo.

Comprai queste macchine e delle tastiere e mi misi a sperimentare. All'epoca avevo fatto un concerto con Klaus Schulze, che suonava (secondo me malissimo) tutte queste cose analogiche con sequencer che erano all'epoca primitivi.

Io invece suonavo—non mi ricordo se con Battiston o con chi—una specie di jazz ma alla Soft Machine.

Però quelle atmosfere lì in qualche modo mi presero un po', quindi registrai questi nastri, li missai e li presentai alla PDU al produttore Roy Tarrant. Lui mi disse "noi importiamo la musica cosmica! Se vuoi lo mettiamo nella collana".

La PDU infatti all'epoca pagava i diritti di varie etichette tedesche e pubblicava un sacco di cose di quell tipo. E così si fece, e diventò un disco di culto. Naturalmente ci guadagnai pochissimo, perché lui mi pagò solo il nastro, veramente una miseria. Però alla fine il disco ha circolato.

L'ha ristampato sempre Wah-Wah.

Sì. Ecco, anche queste etichette qui, cioè... Ti danno mille euro per fare queste ristampe.

Anche perché loro comunque ne stampano qualche centinaio.

Esatto. Purtroppo non son mai stati grandi business. [Ride]

Questo è poi il periodo in cui suona anche con Guido Mazzon?

Con cui ho risuonato da poco... Il ritorno dei guerrieri. Non suoniamo più insieme dall’80.

Il vostro fu un po’ il momento del cosiddetto nuovo jazz italiano, che aveva anche una certa connotazione politica, era una musica di protesta. Una rottura con il classico, addirittura estrema in certi episodi, come quello in cui lei si mette a piantare i chiodi nel palco.

Sì, ci sono stati vari elementi di provocazione, che magari noi facevamo in un senso, e John Cage faceva in un altro: tutti i musicisti dell’epoca che facevano musica di rottura erano orientati politicamente. C'erano gli estremisti come Cornelius Cardew, oppure quelli furbi come Gaslini, però tutti comunque guardavamo al pubblico della sinistra.

E il pubblico della sinistra all’epoca veniva in massa a questi concerti. Poi magari andavano a casa e ascoltavano Claudio Baglioni, ma pazienza.

Era anche un fatto di solidarietà andare a questi concerti: faceva parte dell'essere compagni. Poi magari pensavano "basta! quando finiscono, che non se ne può più?", però nessuno lo diceva perché noi rappresentavamo la rivoluzione.

C’erano anche un sacco di equivoci all'epoca e un sacco di furbizie, però insomma...

Lei ci credeva.

Certo, difatti mi son ridotto in queste condizioni per quello. [Ride]

In che senso?

Nel senso che a sessantasette anni sono ancora che giro il mondo a battere i pentolini, mentre tutti quelli che non ci credevano, o che facevano finta di crederci, adesso sono piazzatissimi con pensioni o stipendi d'oro.

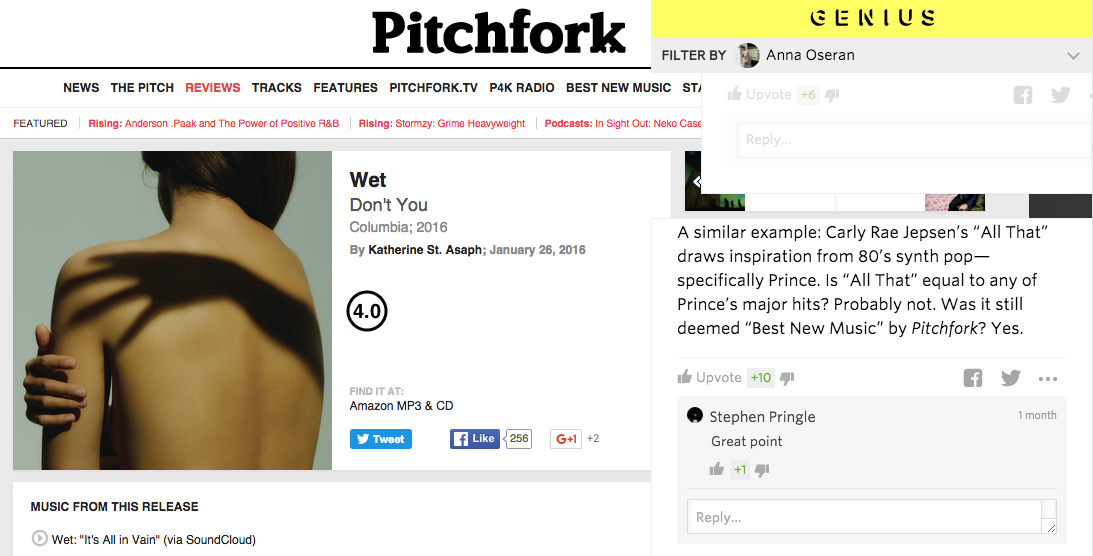

![]() Centazzo e i suoi mille gong. Foto via Paiste

Centazzo e i suoi mille gong. Foto via Paiste

Mi ricordo un episodio degli anni Novanta: venni a Milano non so per quale progetto, comunque di musica ormai molto standard, e andai a parlare all'assessorato alla provincia. Il direttore era uno che all'epoca era stato un ultra maoista, che alla Statale un giorno mi aveva accusato di essere solipsista perché avevo fatto un disco da solo! E questo qui era diventato guarda caso socialista della Milano da bere, ed era inciuciato con Craxi eccetera.

Io son sempre stato uno che ha fatto quel che ha detto e ha detto quel che ha fatto. E difatti ho sessantasette anni, continuo a far questo lavoro, non ho avuto la pensione in Italia perché tutti quelli che dovevano versare i contributi non li hanno mai versati, e avanti di questo passo.

Sono ancora uno incazzato col mondo.

Però ne è valsa la pena?

Sì, sì, ne è valsa la pensa, rifarei tutto eh... Per l'amor di Dio, non è che mi penta.

Però ogni tanto ti viene il giramento di eliche perché vedi che in effetti certa gente ha veramente sfruttato quel periodo lì.

E c'è stata gente che ci ha anche fatto dei soldi. Io per esempio non so quanti festival dell’Unità ho fatto gratis con i vari "dai, vieni, i compagni, bla bla".

Quando poi a Udine aprirono il Teatro Nuovo, e cercavano un direttore artistico, il sindaco voleva che tornassi dall'America. Chi si oppose? L'ex PCI. Per cui avevo sputato sangue gratis. E hanno messo un massone, uno talmente potente che quando cadde il centro sinistra e venne la Lega lui rimase al suo posto. In Italia si sa che gli amici degli amici sono tuoi amici.

All’epoca comunque pensavate che con la musica si potesse cambiare qualcosa.

Il mio motto era "la rivoluzione non si fa in do maggiore", in questo credevamo.

Cercavamo di cambiare la società cambiando anche il linguaggio della musica. La musica doveva osare di più, proprio come la società. La colonna sonora della rivoluzione non poteva essere qualcosa di rassicurante e già sentito.

Non poteva essere nè “Roma capoccia” nè “Questo piccolo grande amore”. Doveva essere qualcosa di rottura.

E il popolo vi seguiva?

Non l’abbiamo mai capito. Io so che con Mazzon abbiamo fatto un concerto a villa Borghese a Roma e c’erano cinquemila persone… In apertura c'era uno sfigato con la chitarra che si rivelò poi essere Angelo Branduardi, che all'epoca non era proprio nessuno. E fu fischiato. Invece quando salimmo sul palco noi, silenzio di tomba. Dopodiché magari alla fine della serata sono tutti andati in discoteca, non lo so. Però c'era un rispetto e un credo: penso che molta gente ci credesse.

Volevo parlare anche di un altro disco un po' di culto, Indian Tapes, che arriva più avanti.

Indian Tapes arriva nel 1980 e nasce nel ’77. Nasce insieme a Elektriktus perché alcune delle tracce finite in Indian Tapes erano delle sessioni che facevo da solo registrando, sperimentando… Allora, diciamo che le cose più cosmiche e più "commerciali" sono finite in Elektriktus, quelle altre più raffinate in cui c'era l'uso della percussione come strumento primario finirono poi in Indian Tapes.

Quando presentai la prima versione di Elektriktus al produttore Roy Tarrant disse che c’era troppa percussione. [Ride] "E che cazzo vuoi da me? Sono un percussionista, cosa devo suonare i violini?" "No, devi mettere più tastiere, dev'essere più un trip..."

Più cosmico.

E allora poi lavorai in quel senso. Con piacere, eh...

Invece Indian Tapes nasce soprattutto dalle mie visite alle riserve indiane fatte nella prima tournée americana del ’78. È la tournée in cui John Zorn suonava nel mio gruppo e dalla quale uscirono parecchi dischi. Andai in Alabama a suonare con Davey Williams e La Donna Smith, e loro mi portarono a vedere le riserve indiane, a Mountville e poi in altri posti. E rimasi più che sconvolto, perché lì le persone erano dei veri e propri reclusi. Poi ci sono tornato anche di recente per dei video per questo nuovo spettacolo che ho fatto: alla riserva Piramid's Lakes in Nevada. Tremendo.

Il disco è dedicato agli indiani d'America.

Sì, è una dedica ideologica perché poi la musica è di tutt'altro tipo, molto varia. E raccoglie tutti i materiali di quegli anni, due-tre anni di registrazioni e improvvisazioni e composizioni, in un unicum, tre LP, che dal punto di vista finanziario fu una follia fare.

All'epoca stampare i dischi comunque costava cifre impossibili, e essendo un disco con parecchi pezzi di sola percussione, con silenzi, non si poteva fare con un vinile economico ma andava fatto con vinile extra vergine, per cui si dovette stampare alla Polygram. Fu veramente come spararsi.

Però appena uscito vinse il premio della critica discografica italiana, e mi lanciò come percussionista in tutto il mondo. Vinse anche il “Wax On Wax” di Downbeat: primo posto io, secondo non mi ricordo chi e terzo Max Roach. Da vergognarsi, no? [Ride]

Con Roach avevamo un eccellente rapporto: ci eravamo trovati diverse volte in varie occasioni. Gli regalai il box set e lui poi fece un'intervista al Corriere dicendo che era il disco che avrebbe sempre sognato di fare.

Il ritaglio ce l'ho ancora in una cornicetta...

È un disco che è rimasto un po' come un mito. Tra l'altro dal punto di vista pratico non è che se ne vendette chissà che, perché era un triplo, per quanto costasse poco, era per l'epoca una bella sberla.

Credo che si sia riuscito però a recuperare i costi, quello senz'altro.

Lei dice di non considerarsi un percussionista, ma più un compositore che suona percussioni, giusto?

Soprattutto l'evoluzione è stata in quel senso. Quando incominciai a suonare da solo mi resi conto che non mi bastava saper fare un rullo, ma dovevo cominciare a pensare a delle strutture musicali, e incominciai a scrivermi dei percorsi, dei pezzettini eccetera.

Nel ‘78 quando andai a New York, scrissi questo pezzo (per il sestetto con Zorn) in cui poi si improvvisava. L'anno dopo, tra il ‘78 e il ‘79 mi trasferii a Bologna (ero andato via dal Friuli nel ‘76 dopo il terremoto). Nel ‘76 e ‘77 ho abitato a Pistoia perché disegnavo le percussioni per la UFIP, e mi avevano trovato un posto dove stare.

A Bologna ero direttore del Centro Jazz e Danza Contemporanea del Comune, e ho fondato la Mitteleuropa Orchestra. Quindi ho cominciato a scrivere veri e propri pezzi per orchestra.

Senza una formazione accademica.

Esatto. Avevo fatto un po' di studi privati con Armando Gentilucci, il compositore, e poi scrivevo d’istinto. La mia vita è sempre stata molto legata a questo fatto della creatività e poca tecnica, e anche sulla percussione non mi sono mai ritenuto un virtuoso, ho sempre pensato che quello che faccio ha un senso perché ha una struttura.

Sono uno che compone le cose e poi le suona, e anche quando improvviso ho sempre dei riferimenti molto precisi, non faccio parte della musica aleatoria (qua direi un bel link a Cage), tanto che poi alla fine degli anni Ottanta ho abbandonato l'avanguardia e mi sono messo a fare musiche strettamente melodiche, e poi dal ‘90 (anno in cui mi sono trasferito in USA) al ‘98 ho addirittura smesso del tutto di suonare.

Addirittura?

Eh sì. Facevo colonne sonore a Los Angeles. Poi ho scritto tre opere liriche, un requiem per orchestra, musica per ensemble di tutti i tipi, musica da camera... Mi interessava comporre.

E soprattutto non girare più con 'sti cazzi di strumenti che pesano un quintale [Ride].

Per me quella è proprio la cosa più tremenda: quando vedo le borse le odio, poi quando è tutto montato son felice di suonare. Ma con l'andare degli anni è diventato veramente un peso.

Anche perché nel 2004, andando a fare una tournée in Giappone, per salvare una borsa con tutte le elettroniche che stava cadendo dall'over-head compartment dell'aereo mi sono torto e mi sono uscite due ernie lombari: son rimasto bloccato a Osaka come un baccalà, ho dovuto rientrare e annullare la tournée… è stato un casino.

E da quel momento la schiena ovviamente basta che io sposti una sedia e mi fa male: c'è anche quel problema lì.

Questi lavori orchestrali o lirici se non sbaglio sono tra quelli che lei ama di più.

Sì, senza dubbio. Ci sono alcuni dischi che secondo me sarebbero quelli da portare sull’isola deserta tipo The Heart of Wax, musiche fatte per un balletto. Balletto che poi non è mai stato fatto perché son finiti i soldi, ma per fortuna son finiti dopo che mi hanno pagato la musica (ride).

Inoltre, l'opera Tina, su Tina Modotti, che si fece in Italia con Ottavia Piccolo e in America con questa straordinaria attrice messicana Lumi Cavazos, che è quella che aveva fatto Come l'acqua per il cioccolato di Arau.

E poi l'omaggio a Pier Paolo Pasolini, Primo Concerto per Piccola Orchestra.

Questi tre dischi secondo me sono abbastanza importanti.

Non voglio dire che Indian Tapes non lo sia, ma quei dischi lì concentrano un po' tutto il risultato di un percorso.

C'è anche Rain on the Borders che è un altro disco che ha un grosso senso per me.

Sembra che anche Visions tra quelli di sola percussione sia un disco che ha una sua poetica, però insomma io tengo molto alla musica che scrivo e in cui non suono, perché naturalmente lì c'è la purezza della composizione, invece dove intervengo come esecutore altero in tempo reale quello che scrivo, me la meno e me la giro come voglio. Invece quando dirigo un gruppo di dieci o cinquanta persone, quelle suonano, e devono suonare quello che sta scritto.

Con Hollywood ha avuto un rapporto un po' travagliato, giusto?

Schifoso, non travagliato [Ride]. Perché andai a Los Angeles con un contratto con la Warner/Chappell e mi sembrava tutto oro colato: “Che bello, arrivo e divento John Williams: al terzo giorno scrivo Guerre Stellari e al quarto faccio Indiana Jones”.

In effetti arrivai lì e, sì, ero pagato come compositore in esclusiva, non avevo nessun problema finanziario, però io ero il numero settecentoottantadue di una lista di compositori che gia lavoravano.

Era una specie di mobbing, stavo lì in attesa che succedesse qualcosa che non succedeva mai, e se trovavo dei lavori indipendenti non li potevo fare perché c'era l’esclusiva.

Quindi fermo così per quattro anni, al di là del fatto che venivo da un divorzio catastrofico e storie pazzesche di donne anche lì; anche una col coltello, una che ha tentato di piantarmelo nella schiena.

Ma in senso figurato o fisicamente?

No, fisicamente, proprio fisicamente [Ride]... Ho avuto delle storie con le donne...

Questo posso metterlo nell'intervista?

Come no? Sono ancora vivo quindi si può mettere! [Ride]

Per cui ho avuto quattro anni un po' orridi, e se parti con il piede sbagliato poi è un casino.

Difatti verso il ‘94 mi sono messo a scrivere musica di altro tipo, ho lasciato perdere l'idea di fare colonne sonore, anche se ne ho fatte parecchie. Ma ho dovuto aspettare il ‘93 per rescindere il contratto con la Warner, dovevo rinnovarlo e non l'ho rinnovato.

E poi comunque, non avendo mai avuto un agente grosso, (perché quando ho lasciato la Warner anche quei due che mi stavano un po' dietro mi hanno mollato) ho fatto solo filmetti indipendenti, cose anche divertenti, per esempio due bei film cinesi ultimamente. Ne continuo a fare, però insomma sono produzioni indipendenti.

Ma devo dire che l’ambiente di Hollywood fa schifo.

Per uno diciamo “rivoluzionario” come me era impossibile.

Quando andavo a trovare questi produttori, soprattutto appena arrivato, il discorso che mi facevano era “bravissimo, abbiamo sentito i tuoi dischi, genio”. Poi al momento di lavorare la prima cosa era "hai presente Guerre Stellari? La vogliamo così".

Allora io mi incazzavo e dicevo “chiamate John Williams”.

Ma funziona così a Hollywood, è un mondo di cliché, non è un mondo di creatività, o in cui tu dici "sono arrivato e faccio la mia musica". No, nessuno rischia su un compositore sconosciuto una colonna sonora di un film in cui si investono molti soldi. Per cui non ha funzionato.

Però comunque devo dire che non era neanche il mio interesse principale, ecco, per fortuna. Speravo potesse essere una buona fonte di sostentamento ma non ha funzionato, anche per il mio carattere.

Negli ultimi lavori invece ho visto che ha sviluppato tutto un discorso di multimedialità.

La multimedialità ha salvato la mia vita. Quando nel ‘98 ho ripreso a suonare, volevo fare dei concerti da solo, cosa sempre difficilissima perché tu proponi un concerto di sola percussione e uno su dieci ti dice di sì, se ti va bene. Un altro conto è un concerto di piano solo. Anche nell'avanguardia, eh.

La multimedialità ha salvato la mia vita perché con quella non giri più esclusivamente nei circuiti musicali.

Adesso per esempio questo spettacolo Sanctuary che faccio a Udine, che chiude la tournée (ed è il primo spettacolo che faccio a Udine in vent’anni) lo faccio in una sede dove di solito fanno il Far East, festival del cinema orientale. È un cinema. Per cui viene un pubblico che non è esclusivamente il pubblico musicale. Perché c'è tutta la parte visuale che tratta l'Oriente. Anche quando feci il progetto su Einstein con LIGO, l'organizzazione che studia le onde gravitazionali, e la NASA e l'ESA che mi diedero appoggio, girai per tre anni l’America, nelle università, nei dipartimenti di astrofisica. C'era un fisico che faceva prima una conferenza sulle onde gravitazionali e poi, boom, arrivava il pazzo che faceva il concerto con le immagini.

Esiste anche il dvd dello spettacolo.

Diciamo che ha reso quindi i suoi spettacoli più appetibili anche per chi doveva ingaggiarla.

Sì, la cosa ridicola è che la musica era sempre quella, ma basta presentarla in maniera diversa. È proprio marketing. La musica funziona così ormai, è un prodotto anche quello.

Si presenta in una certa maniera, e all'interno di uno spettacolo così in realtà la metà è improvvisata. Perché, sì, ci sono dei punti di raccordo con il video, ma poi ci sono tutte le mie solite cose di musica improvvisata, che però in questo caso vengo stra-accettate e nessuno dice "troppe batterie" o "troppi tamburi", perché è un unicum e questa cosa funziona.

Come è nata la collaborazione con la NASA? Che insomma è abbastanza particolare per un musicista.

È nata grazie a un astrofisico italiano, Michele Valisneri, che ha una carriera rampante alla NASA. È nata perché la vita, come nel caso di Gaslini, riserva delle sorprese.

Io cercavo di fare dei concerti in Germania, e c’era un agente che era interessato.

I concerti poi non si fecero - come al solito in questo campo - e questo mi scrive e mi chiede se conosco, non ricordo più il nome, questo suonatore di stick, sai quello strumento che si suona con due mani e sembra una chitarra a dodici corde?

Dice “questo qui sta a Parma, è uno bravissimo e vorrebbe conoscerti”. Ci scambiamo la mail, mi manda delle cose anche piuttosto belle ma che non mi interessavano, e poi mi scrive che lavora con uno che si chiama Giovanni che organizza dei concerti. Allora io che volevo tornare a suonare in Italia scrissi a questo Giovanni, e Giovanni mi scrisse che c'era un suo ex compagno di scuola che era diventato scienziato alla NASA, che suonava le tastiere e aveva sempre avuto in testa di fare uno spettacolo "musica e cosmo".

Così ci siamo incontrati, siamo diventati grandi amici, e abbiamo messo su questo spettacolo insieme. C’è stato un giro del mondo per arrivare poi a due che abitavano a Los Angeles a venti chilometri di distanza. E così è nato lo spettacolo.

Adesso ne abbiamo un altro in gestazione su Marte, che si chiama Sands of Mars, su Curiosity e su tutte le missioni che sono state fatte. Però ci è un po' scappato di mano tra i vari impegni, purtroppo, perché adesso che è uscito il film con Matt Damon [The Martian, NdR] era il momento di farlo uscire.

Una caratteristica appunto della sua produzione musicale è una prolificità incredibile, ha fatto tantissimi dischi.

Troppi [Ride].

Come mai? Qual è l'idea? Registrare tutto e pubblicare tutto?

L'idea alle spalle di produrre questa massa costante di dischi è documentare ogni attimo della mia vita, è come quelli che si fanno le foto su Internet, una ogni giorno. Ma meglio...

O chi tiene un diario.

È un diario di viaggio. Tra l'altro è diventato anche abbastanza importante per me, perché nel 2012 la biblioteca del Dams di Bologna ha istituito il “Fondo Andrea Centazzo”, dove sono confluite tutte le mie opere: sto cercando di portare più materiale possibile per documentare tutta l'attività, sia partiture, sia registrazioni, sia dischi.

Allora un po' di riconoscimenti ce li ha anche in Italia.

Ma riconoscimenti ci son sempre stati! La cosa drammatica della mia carriera è che io in quarantacinque anni non ho mai avuto una recensione negativa, ne avrò avute dieci tiepide o con delle critiche. Però a questo non è mai corrisposto dal punto di vista della distribuzione del mio lavoro una cosa equivalente. Uno si aspetta che essendo considerato un genio da Tizio da Caio e Sempronio poi possa andare a fare dei concerti e essere pagato. Non succede.

Non c'è corrispondenza tra le due cose, la frustrazione sta lì.

Io lo dico sempre: “piuttosto dite che il disco è uno schifo ma compratemene mille copie, non dite che il disco è un capolavoro e ne vendo cinquanta”. Purtroppo questa è la dicotomia che mi mette KO.

Però se uno volesse fare cose orribili e venderle a pioggia farebbe un'altra musica.

Il problema è che per far cose orribili bisogna esser bravi, nel senso che bisogna avere una certa testa. Io per esempio per la Warner avevo scritto una serie di canzoni. Le canzoni erano per me bellissime, però tutti dicevano “son canzoni troppo difficili”. Non è facile scrivere le cose semplici. Uno come Paul McCartney, che io ritengo un genio dal punto di vista della semplicità, scrive delle cose che arrivano, boom, dirette. Ma è uno che è nato così, non è che prima suonasse con Stockhausen. La musica popolare in maniera semplice dà delle emozioni dirette: quando incominci ad arrivare a un livello intellettuale cambia molto—io mi salvo un po’ perché la percussione chiaramente dà questo tipo di fisicità…

È vero, è molto fisica.

Ma quando poi si incomincia ad andare nella scrittura e simili, ho delle sovrastrutture che mi vengono dalla mia cultura, dai miei studi, dalle mie passioni.

![]() Foto via Paiste

Foto via Paiste

Ma a lei piacerebbe avere quel dono lì? O meglio, anche proprio azzeccare la superhit una volta nella vita, anche una schifezza, ma che vende venti milioni di copie.

E come no? Subito. Ma facciamo anche cinquemila. [Ride] Mi andrebbe benissimo lo stesso.

È ovvio, perché poi passano gli anni, lavori, lavori e ti ammazza questo fatto di dover continuare a faticare perché ogni volta devi rincominciare da capo, perché non è mai dato niente di acquisito.

Un aneddoto incredibile: il 1983 fu un anno d'oro, feci una tournée nella Germania comunista in duo con Albert Mangelsdorff, con la Mitteleuropa si fece una serie di concerti pazzeschi, si fece il festival di Ravenna, avevo fatto il concerto del Millenario di Udine con la Mitteleuropa.

Con la stessa orchestra "jazz" più gli archi eravamo andati a farlo anche al Museo del XX Secolo a Vienna, in più avevo fatto a luglio una tournée con Gianluigi Trovesi in duo... Cioè era stato un anno che di più non si poteva.

Arrivato a settembre ho detto "be', a questo punto sono arrivato".

Nel senso: “ci sono talmente tante recensioni “meraviglioso, genio”, ho detto, “che adesso qualcuno telefonerà".

A dicembre ero senza lavoro. Passati tre mesi, nessuno aveva telefonato, e a gennaio ho dovuto riprendere il telefono e ricominciare a rompere le palle a questo e a quello per fare il concertino, andare dagli assessori a pietire per delle sovvenzioni... per cui non c'è MAI stato un momento in cui uno potesse dire “adesso mi rilasso, mi arrivano i soldi dalla SIAE, mi arrivano i diritti d'autore, le royalties dei dischi...”. Mai. Sempre una battaglia e sempre in salita.

Per cui è chiaro che se avessi la capacità e la possibilità di fare una cosa che porta del danaro certo che la farei.

La cosa che forse mi ha colpito di più di questo incontro rispetto a quello che mi aspettavo è proprio appunto di avere trovato un combattente. Vedendo da lontano, sapendo che vive in America, colonne sonore, immaginavo ci fosse una maggiore tranquillità, invece ho trovato proprio un combattente.

Sono un vecchio gladiatore. Ma il leone che deve mangiarmi non è ancora nato [Ride].

Per me la vita è un'arena. Ma questo anche per carattere, eh. Diciamocelo chiaramente: sono sempre stato un rompicoglioni e quando qualcosa non mi piaceva l'ho sempre detto, e questo naturalmente non va bene quando fai questo tipo di lavoro. Non so quanti organizzatori ho veramente mandato a stendere, o anche solo cazziato.

Esempio: festival di Ravenna, sono invitato con la Mitteleuropa, mi chiama il direttore artistico e mi dice "sì, sai, devi venire, però vorrei mettere John Surman al baritono, vorrei avere al basso Barre Phillips, vorrei che tu chiamassi questo e l'altro" e io ho detto "ma allora fattela tu l'orchestra". E allora ho fatto sì il concerto, ma da quel momento quello lì non mi ha più chiamato.

Non ho mai ceduto su queste cose. Mai ceduto.

E naturalmente poi alla fin fine uno dice "ma sei anche un rompipalle, non ti chiamo più".

Per cui c'è sempre da lottare, ecco.

Con lei negli anni hanno suonato nomi incredibili, da Don Cherry a John Zorn.

Tutti. [Ride]

Quali ricordi ha di queste esperienze? So per esempio che ha il rimpianto che non si trovi una registrazione del set con Don Cherry.

Quella è una roba che mi è rimasta qui sul gozzo. Non si trova la cassetta, che qualche coglione di collezionista senz'altro ha da qualche parte, perché mi ricordo perfettamente di aver visto girare una cassetta sulla plancia dove c'era il mixer dell'impianto. Hanno fatto un bootleg come è stato fatto a Milano col trio di Lacy al Lirico. All'epoca i tecnici sottobanco si registravano sempre la cassettina.

Sparita. Ho fatto di tutto, ho rintracciato l'organizzatore originale: non riusciva a trovare chi l'avesse fatta. Un peccato. Perché quella sera lì tra l'altro suonai in una maniera completamente diversa proprio perché c'era Don Cherry.

Che anno era?

Uh... l'86 credo.

Quindi Don Cherry già pienamente nella musica etnica, world...

Quella sera ha tirato fuori la pocket trumpet e sembrava il Don Cherry di Mu. Di quel duo lì: e difatti io ho suonato come Ed Blackwell, in quel tipo di stile. Molto più jazzistico di quanto io suonassi già in quel periodo. Era un duo da paragonarsi al Don Cherry migliore, quello del periodo d'oro, con un tiro bestiale.

Lui era fatto come un caprone [Ride], ma davvero un bellissimo concerto.

E poi appunto John Zorn, Derek Bailey... Chiunque.

Tutti quelli che contavano.

John Zorn tra l'altro lo ritrovai poi nel 2010: mi chiamarono a New York perché facevano un concerto benefit per la Mode Records, io dovevo fare un set con un sassofonista che si chiama Joe Giardullo, che è uno della mia età, uno che ha suonato anche con Steve Lacy. Poi aveva smesso e poi ha ripreso, bravissimo sopranista.

E mi è arrivata una mail dell'organizzatore che diceva “cerchiamo un direttore per il concerto per piano e orchestra di John Cage”, e io mi son proposto, e il mio amico della NASA mi ha fatto anche un software per dirigere, perché non è una direzione convenzionale, è una direzione fatta all'epoca con i cronometri: ci sono due gruppi che suonano su tempi diversi e tu devi dargli i tempi.

E lui mi ha fatto un software per cui il pianista Stephen Drury, il pianista storico che aveva fatto la prima registrazione con Cage, mi ha detto "se Cage avesse visto questo sarebbe impazzito. Ha sempre tentato di romperci i coglioni con cose strane e questa roba qui avrebbe semplificato un sacco, è ottima".

Comunque, quella sera era Philip Glass in solo la prima parte, John Zorn con Cobra la seconda, e io nella terza che dirigevo questo concerto.

E John Zorn mi dice "Centazzo! Ma dove sei sparito tutti questi anni?", un po' stronzetto perché dopo i dischi che avevamo fatto nel ‘78 e nell'80 mi ricordo un'intervista di un giornalista italiano che gli aveva chiesto "come si è trovato a suonare con Centazzo?" e quello gli ha detto "ma io non ho mai suonato con Centazzo. Centazzo ha preso delle mie tracce e le ha messe sui suoi dischi".

Perché era il periodo, the denial period in inglese, in cui Zorn voleva togliersi dalle spalle tutte le collaborazioni in cui non era stato protagonista.

Environment for sextet, il disco dove lui suona in sestetto con me, è a mio nome e il pezzo è mio. E lui suonava il sassofono e basta, per cui aveva questo atteggiamento.

Dopodiché quando mi ha trovato quella sera mi ha fatto mille feste, mi ha detto "no, bisogna che rincominciamo a suonare insieme", e abbiamo fatto tutta una serie di concerti, e poi nel 2012 mi ha dato queste due settimane allo Stone per fare il festival della Ictus, il trentennale, e lì ho fatto di tutto e di più: ho fatto il trio con Barry Altschul e Andrew Cyrille a cui tenevo tantissimo perché erano miei idoli degli anni passati.

Ho fatto il duo con Marilyn Crispell che è un'altra che avevo incontrato quando era ragazzina e ci eravamo sempre ripromessi di fare delle cose e non le avevamo mai fatte.

E ho rifatto l'orchestra (Mitteleuropa) lì, metà con musicisti di New York, e ho fatto venire Mazzon, Schiaffini, Ottaviano e altri dall'Italia.

Sono state due settimane fantastiche.

Ho notato che dal vivo tuttora suona un sacco di campioni, loop: una cosa piuttosto particolare nell'ambiente.

Un'altra cosa che mi ha cambiato la vita è stata la tecnologia. Perché io suonavo già negli anni Ottanta uno strumento che si chiamava Silicon Mallet, fatto dalla Simmons, che poi mi era stato modificato da Dave Simmons in persona perché aveva dei problemi.

Era una tastiera tipo vibrafono, però era talmente pesante da essere intrasportabile. Poi c'erano limitazioni tecniche pazzesche, per programmare i loop bisognava andar fuori di testa.

Quando siamo arrivati a un livello tecnologico verso il 2000 per cui con un computer e una tastiera si potevano fare delle cose come si deve, è stata una grande svolta.

Perché suonando dal vivo mescolo sempre i campioni con i piatti e questo e quest'altro, quindi si crea un'atmosfera che non è più solo o elettronica o acustica, ma è il mix delle due, che dà quel sound particolare.

E soprattutto qualche anno fa questo mio amico, Mario De Ciutilis, ha inventato il Kat Mallet. Lui è italo-americano di terza generazione, è percussionista al New York Radio City Hall e come hobby ha l'elettronica e ha inventato tutti questi strumenti, pad, tastiere, eccetera. Questo che uso esisteva già negli anni Novanta, ma pesava diciotto o venti chili perché era di metallo.

A un certo punto anni fa ne ha fatta una versione in alluminio, e da quel momento la mia vita è cambiata, perché ho potuto viaggiare con lo strumento.

Perché bisogna tener conto che in America io vado a fare i concerti viaggiando in aereo, e ogni giorno diventa sempre peggio, non puoi portare più niente: tutto costa. Se porti elettroniche e le porti in cabina, quando passi i controlli di sicurezza ti fanno un deretano così, perché son cose che nessuno conosce. Non è che passi con una chitarra elettrica, passi con una specie di tastiera con delle robe strane.

Però queste due cose, l'usare il Mac con i campioni e usare il Kat per triggerare i campioni, mi ha permesso di campionare tutti i miei suoni, perché quasi tutti i suoni che uso sono strumenti miei.

E che cosa mi crea? La possibilità, per dire, di suonare un gong grave campionato, e dal vivo la stessa nota su quella serie di gong che ho, e quello che esce alla fine è un suono combinato che sembra un suono vero, nuovo.

C'è anche un fatto gestuale: uno che batte un piatto non è come uno che schiaccia un tasto di gomma. E questo ha cambiato completamente quello che faccio. Adesso sviluppo sempre nuovi campioni, lavoro sempre sui suoni, però è sempre roba acustica.

Anche i suoni elettronici, molti di quelli che si sentono, sono suoni naturali tutti filtrati. Faccio quel tipo di lavoro lì insomma, ecco.

Lei è sempre stato una figura che si è trovata un po' a cavallo tra il jazz, la classica, l'avanguardia, l'elettronica, anche volendo new age per certi versi, è un casino insomma.

È un casino! [Ride]

Penso soprattutto perché intanto è più facile appartenere a un mondo, giusto?

Bravo! In America questi passaggi sono più semplici—non sono semplicissimi neanche là, ma sono più semplici - nel senso che uno può fare le colonne sonore e poi fare musica classica. John Williams lo fa, per dire, no? Oppure uno può fare come Philip Glass: la musica classica ma anche le colonne sonore, o può suonare il piano dal vivo.

Il problema è che soprattutto in Italia questo mi ha tagliato fuori da tutti i singoli circuiti.

Un aneddoto: quando ho avuto la commissione per scrivere l'opera lirica sulla storia di Bologna al Teatro Comunale per “Bologna 2000, Capitale Europea della Cultura”, che è stato uno dei cinque progetti che ho fatto in Italia in venticinque anni (tre opere, il requiem per orchestra e lo spettacolo coi Balinesi, che è stato una cosa meravigliosa), il presidente di Bologna 2000 mi dice “vai al teatro comunale a parlare col direttore artistico perché devi metterti d'accordo con lui per le prove... bla bla”.

Allora vado e c'era questo tizio, di quelli che proprio si sentono "io sono io e tu non sei un cazzo" come il Marchese del Grillo.

Mi presento, questo mi guarda con gli occhi sbarrati e mi dice "Centazzo... ma io mi ricordavo di un batterista jazz" e io gli ho detto "sì, quello è mio cugino. Io faccio il compositore, lei non mi conosce perché vivo in America"

"Ah, allora parliamo".

È così. Perché non c'è l'accettazione in un campo dell'altro.

Come quando poi nel ‘93 la Warner/Chappell fece un cofanetto con le mie cose classiche, c'erano anche parti di Indian Tapes: era un periodo in cui in verità ero anche un po' confuso su come procedere.

Vittorio Franchini fece una recensione di questo concerto per orchestra che avevo registrato in Polonia con l'orchestra di Potsdam, dicendo "eh, si sente il blues di Centazzo", perché naturalmente Franchini essendo un critico jazz doveva metterci un riferimento.

Che non c'entrava una mazza.

Però lui era un critico jazz e non poteva recensire un disco di una musica che sta appesa lì e non si sa cos'è...

Per cui indubbiamente mi son dato delle gran badilate sui piedi a fare questi salti, perché la libertà ha un prezzo, si paga, e io l'ho pagato, con poco lavoro spesso, oppure incomprensioni, oppure critiche come queste che non c'entrano un tubo.

Però rifarei tutto da capo.

Perché alla fin fine ho sempre fatto quello che ho voluto, non c'è mai stato qualcuno che mi abbia detto cosa fare e questo, insomma, è un bel risultato.

Ne è valsa la pena.

Sì, ne è valsa la pena senza dubbio.

Poi a un certo punto, credo (tocco un attimo ferro) che più avanti, quando la mia carriera sarà finita in un pugno di cenere, alla fin fine qualcosa rimarrà.

Ed è il motivo per cui mi sono anche dato molto da fare affinché la musica non sia solo registrata ma anche scritta, cioè che rimangano dei documenti.

E difatti nel primo contratto che ho fatto con la Warner li ho costretti a fare l'edizione completa delle mie opere dagli inizi fino al ‘93 e a distribuirle gratuitamente in tutti i conservatori italiani.

Per cui uno va al conservatorio di Milano e trova cinque volumi di composizioni di Andrea Centazzo. Magari fra cinquant’anni uno andrà lì, le aprirà e dirà "ma che cazzo scriveva questo idiota? Buttiamole via".

Però per il momento ci sono, no? Per cui, insomma, rifarei tutto. Punto.

Per me la musica è la vita. È stata il perno della mia vita, tanto che ho perso mogli e amanti a causa della musica, nel senso che si arrivava a certi punti che era sempre "o me o la musica".

E se siamo qua oggi sappiamo cosa ha scelto.

[Ride] Esatto! Son state scelte certe volte anche pesanti, anche la mia attuale compagna adesso non è che apprezzasse molto l'idea che me ne andassi quaranta giorni in tournée (poi l'ho convinta): è difficile accettare una vita come questa, che uno continui a fare queste cose. Finché uno è giovane rientra nella logica, poi uno a un certo punto si dovrebbe fermare.

Ma c'è mai stata la tentazione di smettere?

No, mai.

O di dire “faccio qualcos'altro”.

Mai, proprio mai. Perché quando ho detto “faccio qualcos'altro” mi son messo a fare video, che è ancora peggio [Ride].

Comunque ho continuato a fare arte, non ho mai pensato di fare un altro lavoro.

Tanto che ho rifiutato anche degli insegnamenti che adesso mi avrebbero potuto fare molto comodo.

Ho rifiutato cattedre per chiara fama sia di percussione sia di storia della musica, perché l'idea di andare anche solo due volte alla settimana a insegnare mi faceva venire l'orticaria: sono molto selvaggio in questo.

Per cui… lavoro, eh. Lavoro, lavoro, lavoro, non faccio altro dalla mattina alla sera.

Però come dico io, quel che voglio io e quando voglio io.

E con questo, caro Federico, ci salutiamo.

Salutiamo tutti Federico Sardo su Twitter: @justthatsome

Illustrazione di

Illustrazione di

Ellen Willis, storica critica musicale del New Yorker.

Ellen Willis, storica critica musicale del New Yorker. Nur Al Habash - Dirige

Nur Al Habash - Dirige  Teresa Bellemo - dirige

Teresa Bellemo - dirige  Giulia Cavaliere - scrive di musica e cultura pop per alcune riviste cartacee e online tra cui Rockit e

Giulia Cavaliere - scrive di musica e cultura pop per alcune riviste cartacee e online tra cui Rockit e  Chiara Colli è nata a Roma nel 1983. Responsabile della rubrica musica di

Chiara Colli è nata a Roma nel 1983. Responsabile della rubrica musica di  Guia Cortassa - È

Guia Cortassa - È  Irene Papa -

Irene Papa -  Sonia Garcia - resiste nella redazione di Noisey fin dal primo giorno.

Sonia Garcia - resiste nella redazione di Noisey fin dal primo giorno.

Illustrazione di

Illustrazione di  da Genius

da Genius via

via

Foto per gentile concessione di Rise Above Records

Foto per gentile concessione di Rise Above Records Foto di Vincent Bittner

Foto di Vincent Bittner WOW, quattro bar e club! Giochi alcoolici! Gare di ballo!!! Ingressi VIP!!!! Che volete di più?

WOW, quattro bar e club! Giochi alcoolici! Gare di ballo!!! Ingressi VIP!!!! Che volete di più? La gang mostra i suoi bracciali.

La gang mostra i suoi bracciali. 163 participanti ad Alexanderplatz

163 participanti ad Alexanderplatz  La foresta piena di uccelli del Traffic

La foresta piena di uccelli del Traffic I <3 Matrix

I <3 Matrix

Centazzo e i suoi mille gong. Foto via

Centazzo e i suoi mille gong. Foto via  Foto via

Foto via  (Immagine

(Immagine  (CBGB

(CBGB  Vecchie punkzine (

Vecchie punkzine (